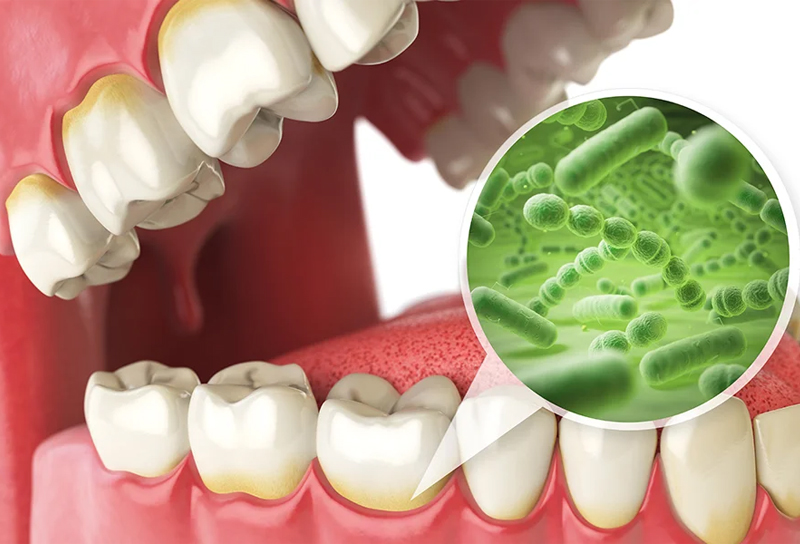

ミュータンス菌の感染

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中にはミュータンス菌はいません。

親が使ったスプーンでの離乳食の介助、口移し、食器の共有などによって唾液を介して菌が感染します。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中にはミュータンス菌はいません。

親が使ったスプーンでの離乳食の介助、口移し、食器の共有などによって唾液を介して菌が感染します。

砂糖は虫歯菌のエサとなり、酸を作り出すため虫歯のリスクを高めます。

特にお菓子やジュースなどをダラダラと長時間食べる習慣は、口の中に糖分と酸が長時間留まるため危険です。

虫歯菌は歯垢(プラーク)の中に多く存在し、歯を溶かす酸を生成します。

子供が上手に歯磨きできないと、歯垢が除去されずに残り、虫歯の原因となります。

子供の乳歯は、永久歯よりもエナメル質が薄く弱いため、酸の刺激に弱く虫歯になりやすいという特性があります。

だらだら食べるのはやめましょう。

虫歯は糖分を栄養に酸をつくり、歯を溶かしていく病気です。

そのため虫歯の栄養源になる糖分がお口の中に長い時間あると、虫歯になるリスクが高まってしまいます。

ジュースや飴などの糖分の多いものは、お口の中に長い時間とどまってしまうので要注意。

おやつはだらだらと食べさせず、決まった時間になるべく与えるようにしましょう。

「食後すぐの歯みがきはよくない」と耳にすることがありますが、基本的には食後すぐに歯をみがいても問題はありません。

特にお子さまの乳歯は、大人の永久歯に比べてやわらかく、虫歯になりやすいのが特徴です。

そのため、食後の歯みがきを習慣にすることがとても大切です。

乳歯の時期にしっかりとケアすることで、永久歯が生えてくる環境を整え、将来にわたって健康なお口を保つ基礎ができます。

ガーゼやシリコンブラシでお口の中を優しく触り、「お口をきれいにする」ことに慣れさせましょう。

自分でみがく練習を少しずつ始めてみましょう。

ブクブクうがいができるようになったら、少量の歯みがき粉を使う練習を始めてもよい時期です。

はじめのうちは、歯ブラシを嫌がるお子さまも多いです。そんなときは、無理やり行わず、少しずつ慣らしていくことが大切です。歯みがきを「イヤなこと」ではなく「気持ちいいこと」と感じてもらえるように工夫してみましょう。

また、ご家族の方が楽しそうに歯みがきをしている姿を見せることも、とても効果的です。

お子さまは大人のまねをしながら、自然と歯みがき習慣を身につけていきます。

おやつ選びも大切なポイントです。

チョコレートやガムのような大量の糖分を含んだおやつは避け、小分けの食事「おかず」「おにぎり」「野菜」等です。

虫歯は親からうつります。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯の原因となる「ミュータンス菌」というばい菌は存在しません。

しかし、1歳7ヶ月頃から2歳7ヶ月頃に、お母さんや周りの人から、唾液を通してミュータンス菌がうつります。

虫歯になりやすい子には、次に挙げるような特徴があります。

口呼吸は虫歯リスクを著しく上昇させるため、十分に注意しなければなりません。

その理由としてはまず「口腔乾燥」が挙げられます。

お口を開けて呼吸していると口腔乾燥を招き、唾液による自浄作用・殺菌作用・抗菌作用が働きにくくなって虫歯菌が元気になります。

風邪やインフルエンザなどの感染症にもかかりやすくなるため、口呼吸はできるだけ早くなおすようにしましょう。

口呼吸は、歯並びや、アデノイドなどが原因で、子ども本人の努力だけでは治すことができない場合もあり、無理矢理治そうとすると他の疾患が発症したりしますので、口呼吸について気になったら歯医者や耳鼻科で相談することをお勧めします。

歯磨きがきちんと行えていないと、歯垢や歯石がたまって虫歯菌が増えていきます。少なくとも乳歯が生えそろうまでには歯医者さん通いを始めて、正しい歯磨きの方法を身につけることをお勧めします。

成長期におやつを食べること自体は良いことなのですが、その回数が多すぎると、虫歯リスクが上昇します。

とくに砂糖(スクロース)が多く含まれるお菓子やスイーツを好んで食べる子は、虫歯になりやすいですので、間食の頻度だけではなく、砂糖の摂取量も親御さまがしっかり管理してあげるようにしてください。

スクロースではなく、キシリトールやエリスリトールのような虫歯菌の餌にならない糖分を使用したお菓子を選ぶことでも、虫歯は予防しやすくなります。

歯磨きをしっかり行っていて間食の頻度も低いのに、なぜか虫歯になりやすい。

そんなケースでは、歯並びに着目してみると良いでしょう。

歯並びに乱れがあると、汚れがたまりやすくなります。

歯磨きやシュガーコントロールなどを徹底していても、セルフケアには限界があるため、歯医者さん・歯科衛生士さんのサポートを受けるようにしてください。歯並びの乱れが顕著な場合は、早期に矯正を行った方が良いこともあります。

定期的な歯科健診は、虫歯の早期発見と予防に不可欠です。歯科医師や歯科衛生士が、目に見えない虫歯の兆候をチェックして早期に対応します。

定期健診はお子様の口腔内の状態によって異なりますが、一般的には3ヶ月に一度の受診が推奨されます。

小児歯科に限らず歯科医院でのクリーニングでは、歯垢や歯石を効果的に除去します。

特に、歯の裏側や歯と歯の間など、自分では磨ききれない部分を重点的にケアします。

専門的な器具を使用して、歯の表面に付着した歯垢や歯石も徹底的に除去するので、細菌の繁殖を抑え、口腔内の健康を維持することが可能です。

また、歯の表面を滑らかにし、再び歯垢が付きにくくする効果もあります。

クリーニング後は、患者さま一人ひとりにあうセルフケアの方法や、使用する歯磨き粉、デンタルフロスの選び方などについてアドバイス致します。

フッ素は、歯のエナメル質を強化し虫歯に対する抵抗力を高めます。

定期的なフッ素塗布により、虫歯予防効果が期待できます。

特に、子供や虫歯リスクの高い人には効果的です。

歯の表面にフッ素溶液を塗布する簡単な処置ですが、効果は非常に高いです。フッ素にはエナメル質の再石灰化を促進し、酸による脱灰を抑制する働きがあるためです。

シーラントは、奥歯の噛み合わせの溝にレジンを詰めて虫歯を予防する方法です。

特に、溝が深くて磨きにくい歯に対して有効です。

シーラントは、特に小児歯科で多く行われる予防策です。

奥歯の噛み合わせ部分は、食べ物の残りや歯垢が溜まりやすくブラッシングしにくいので、シーラントを施して溝を物理的に封鎖するのです。処置は痛みもなく短時間で終了し、シーラントは、特に虫歯になりやすい子どもに推奨される処置です。

歯磨きは虫歯予防の基本です。

以下のポイントを意識しながら、毎日の習慣として定着させましょう。

6歳頃までは保護者が仕上げ磨きを継続し、奥歯の溝や歯と歯の間を丁寧に磨いてあげましょう。

フッ素には、歯の再石灰化を促し、エナメル質を強化する働きがあります。

自宅でできるフッ素ケアは、フッ素入りの歯磨き粉やフッ素洗口液、フッ素ジェルやスプレーが挙げられます。

歯科医院でのフッ素塗布と組み合わせることで、より高い予防効果が期待できます。

食生活は虫歯のリスクに大きく関わります。特に、糖分の摂取量や食べ方に注意しましょう。

特に、寝る前の飲食は避けることが重要です。食べた後すぐに歯を磨き、寝る前は水以外の飲み物を控えるようにしましょう。

キシリトールは、虫歯菌の活動を抑え、歯を強化する効果があります。

キシリトール入りのガムやタブレットを食後に取り入れることで、虫歯予防に役立ちます。

ガムを噛むことが難しい年齢の子どもには、タブレットやキシリトール配合の食品を選ぶと良いでしょう。

規則正しい生活習慣は、健康な歯を育てるためにも大切です。しっかり睡眠をとり、適度に運動し、ストレスを減らすことを意識しましょう。

また、保護者自身も積極的に自分の歯の健康に関心を持ち、一緒に歯磨きをすることで、子ども自身も自然と虫歯予防を意識するようになります。

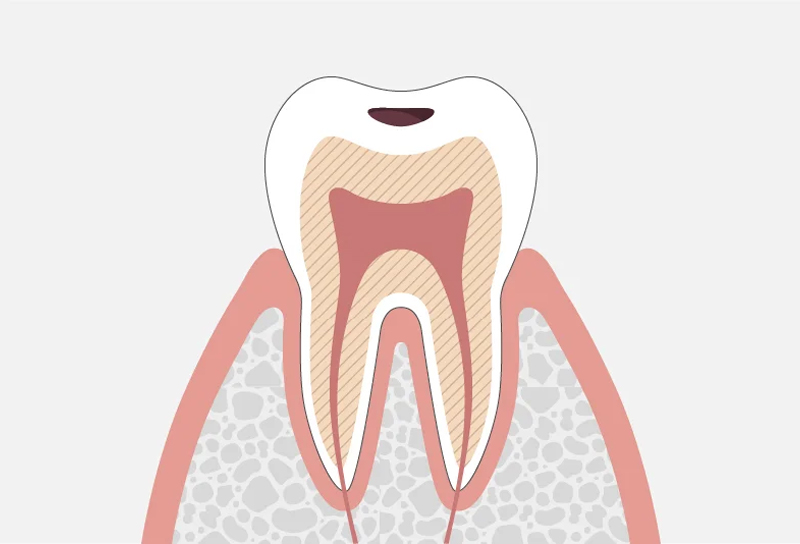

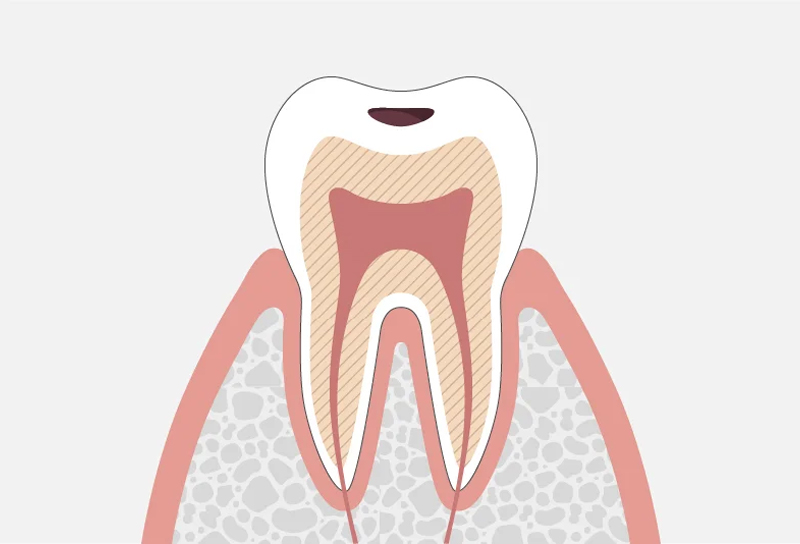

乳歯は永久歯に比べて虫歯になりやすいと言われています。なぜなりやすいのかを以下に説明致します。

乳歯のエナメル質と象牙質は薄く、永久歯の半分ほどしかありません。

また、乳歯の歯質は柔らかいため、虫歯菌が出す酸によって溶けやすく、進行も早いのです。

乳歯の奥歯の溝は深く、汚れが蓄積しやすいことも虫歯になりやすい理由です。

しっかり歯磨きができておらず、奥歯の溝に食べかすなどの汚れが溜まった状態が続くと虫歯になるリスクが高まります。

間食が多いことも虫歯になりやすい理由です。おやつやジュースなどを頻繁に口にすると、口の中に糖分が残りやすい状態が続きます。

この糖分が虫歯菌のエサになり、虫歯の原因である酸を発生させます。これによって、虫歯になるリスクが高まるのです。

小さい子どもの場合は、自分で歯磨きができないケースが多いです。上述のとおり、乳歯の奥歯の溝は深く、しっかり歯磨きをしないと汚れが蓄積します。また、歯が生え変わる時期は歯並びが複雑になるため、磨き残しが生じやすいです。

歯磨きが不十分で、食べかすなどの汚れが溜まった状態が続くと、虫歯になるリスクが高まります。そのため、仕上げ磨きをしている保護者の方が多いでしょう。しかし、なかには仕上げ磨きがうまくできておらず、虫歯になる場合もあります。

乳歯は永久歯が生えるまでの一時的な歯なので虫歯になっても問題ないと思われがちですが、乳歯の虫歯を放置すると永久歯に悪影響を与える可能性があります。

ここでは、乳歯の虫歯が永久歯に及ぼす影響についてくわしく解説します。

乳歯には、その下に控える永久歯が正しい位置に生えてくるためのガイドをする役割があります。

虫歯が原因で乳歯を早くに失うと、隣の歯がそのスペースに倒れこんで永久歯が生えるためのスペースが不足することがあります。

これにより永久歯が正しい位置に生えず、歯並びが悪くなる可能性があるのです。

乳歯の虫歯を放置すると、虫歯が乳歯の根元を通じて永久歯にまで進行する恐れもあります。これにより、永久歯がうまく成長せず、歯のエナメル質が未発達のまま生えてくるエナメル質形成不全が起こる可能性があるのです。

エナメル質形成不全の永久歯は虫歯になりやすいため、虫歯が再発するリスクが高まるでしょう。

乳児が虫歯にかかりやすい時期は、乳歯が生え始める生後6ヶ月頃から3歳頃にかけてです。この時期は、食べ物や飲み物の糖分が歯に付着しやすく、口内環境が未熟であるため虫歯菌が繁殖しやすい状態になります。

乳児が虫歯になった場合、治療を始めるタイミングは子どもの年齢や成長の段階によって異なります。

一般的には、2歳から3歳頃になると歯科での治療が少しずつ可能になります。子どもがある程度コミュニケーションを取れるようになり、治療の説明も理解しやすくなるためです。状況によってはもっと早い段階で診療や対処が必要になることもあります。

乳児の虫歯が初期段階で発見された場合、削らずに治療できることがあります。その代表的な方法がフッ素塗布です。

フッ素には、歯を強化し再石灰化を促す作用があり、初期の虫歯であれば進行を抑える効果が期待できます。

また、歯磨き指導を通じて家庭でのケアを徹底することも重要です。

虫歯が進行して小さな穴ができた場合は、歯を削って詰め物をする必要があります。

乳児の虫歯治療には、コンポジットレジンという白い詰め物が一般的に使用されます。

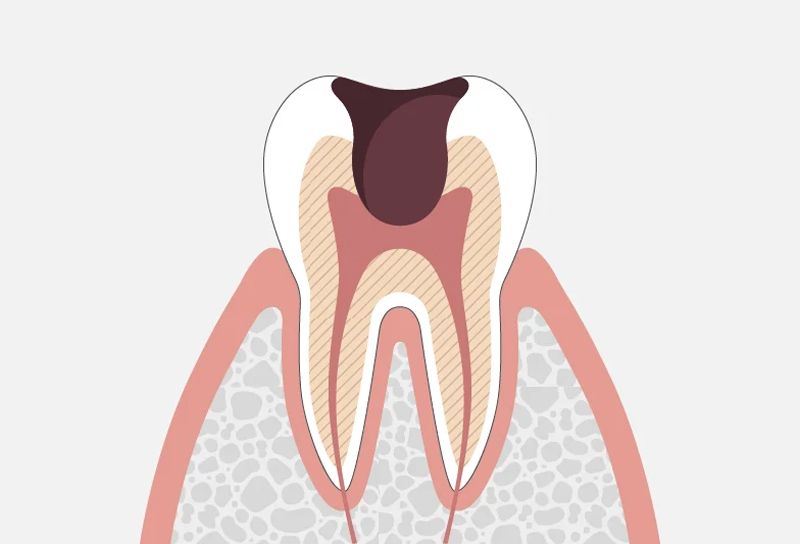

虫歯が進行して歯の内部にある神経(歯髄)まで達してしまった場合には、神経を取り除く治療(歯内療法)が必要になることがあります。

症状や進行の程度に応じて、神経をすべて取る場合と、一部だけを取る場合があります。治療後は、白い詰め物(コンポジットレジン)で歯を修復したり、銀歯などの被せ物を装着したりします。

虫歯の範囲が大きい場合には、神経の治療がうまくいかず、歯を抜かざるを得ないこともあります。

また、乳歯で神経の治療を行った場合には、本来の生え変わりの時期よりも早く、あるいは遅く歯が抜けることがあります。

歯を抜いたり、予定より早く抜けたりした場合には、永久歯が正しい位置に生えてこられるようにするための「保隙(ほげき)装置」を作り、お口の中に装着してスペースを確保します。

赤ちゃんの乳歯は、生後6~8ヶ月頃に下の前歯から生え始め、その後、上の前歯、前歯の隣の歯(乳側切歯)、奥歯(第一乳臼歯)、犬歯(乳犬歯)、一番奥の歯(第二乳臼歯)の順です。

だいたい2歳半頃までに20本すべてが生えそろいます。

歯の生える時期や順番には個人差が大きいですが、6~7ヶ月程度のずれであれば心配いりません。

生後6ヶ月を過ぎ、1歳を超えても歯が生えてこなければ以下のものが考えられます。

乳歯の生え始めが遅い場合、まれに全身の病気や体の発達に関係する要因が関係していることがあります。

代表的な例としては、くる病、先天性甲状腺機能低下症、ダウン症、鎖骨頭蓋異骨症などが知られています。

また、出産予定日よりかなり早く生まれた(早産)お子さまでは、身体の成長のペースがゆるやかになるため、乳歯の萌出(ほうしゅつ:歯が生えてくること)が遅れることがあります。

『癒合歯(ゆごうし)』とは、「通常であれば1本ずつ生えてくるはずなのに、2本の歯がくっついて生えてくる」など、歯の生え方に問題が見られる状態のことです。

乳歯から永久歯の生え変わりが難しくなるというリスクが生まれますが、発見された段階での治療は必要ありません。

生え変わりが始まる5歳から6歳の段階で確認し、歯科医院で治療を進める流れが一般的です。

『先天性欠如(せんてんせいけつじょ)』とは、歯の本数が足りない状態です。

1本だけ足りないケースや複数足りないケースなど、状態には個人差があります。原因はまだ明らかにされていませんが、遺伝や身体の病気、薬の副作用との関連性が疑われています。

先天性欠如は、「永久歯も足りなくなる可能性が高い」「歯並びが悪くなる」「虫歯になりやすい」など、さまざまな問題を引き起こすケースが多いです。

食事のしづらさや話しにくさなど、生活面での問題を生むこともあります。

レントゲン検査などで、早めの発見が大切です。

歯磨きは、最初の乳歯が生えてきた生後6~9ヶ月頃から始めましょう。

歯が生えてきたらすぐにガーゼやシリコンブラシでやさしく拭き、お口に触られることに慣れさせましょう。その後、歯ブラシを使い始め、2歳半頃に乳歯がすべて生え揃った頃から自分磨きの練習を始め、3歳頃からブクブクうがいができるようになったら歯磨き粉の使用も検討します。

最初に生える歯を乳歯、2回目に生える歯を永久歯といいます。

乳歯は全部で20本、永久歯は28本(親知らずを除く)生え、歯の大きさは乳歯より永久歯の方が大きめです。

人は胎生7週目くらい、すなわちお母さんのお腹の中にいる頃から歯の元となる歯胚(しはい)とよばれる芽のようなものができます。

生後8ヶ月頃から乳歯が生え始め、3歳頃までには上下左右で20本の乳歯が全て生え揃います。なんでも食べられるようになり、体も発達してきます。

すでに乳歯の下には永久歯は存在し始めており、同時に上顎、下顎とともに大きく成長していくわけです。

しかし、乳歯は成長に合わせて大きくはならず、大きさは変わらないままです。

成長しても乳歯のままでは歯と歯の間に隙間ができ、食べ物を噛むのが不十分になります。

成長期に食べ物を正しく噛まないと、お口の周りの筋肉の発育や顎、顔や骨がうまく成長できなくなる恐れがあります。成長し大きくなった身体や顎に合った大きさと数の歯が必要になるため、乳歯から永久歯に生え変わるのです。

1歳6ヶ月で下の歯が2本しかない場合、乳歯萌出遅延の可能性がありますが、多くの場合は3歳頃までに生え揃うため、経過観察で問題ないことが多いです。

しかし、歯が生えない原因に骨やホルモンの異常など全身的な病気が関係している可能性もあるため、心配な場合はかかりつけの小児科医や歯科医に相談しましょう。

※横にスクロールできます

| 乳歯の名前(歯種) | 男児 | 女児 |

|---|---|---|

| 乳中切歯(A) | 7ヶ月〜11ヶ月 | 7ヶ月〜11ヶ月 |

| 乳側切歯(B) | 9ヶ月〜1歳2ヶ月 | 9ヶ月〜1歳1ヶ月 |

| 乳犬歯(C) | 1歳2ヶ月〜1歳8ヶ月 | 1歳3ヶ月〜1歳9ヶ月 |

| 第一乳臼歯(D) | 1歳1ヶ月〜1歳7ヶ月 | 1歳1ヶ月〜1歳7ヶ月 |

| 第二乳臼歯(E) | 2歳0ヶ月〜2歳11ヶ月 | 2歳1ヶ月〜2歳10ヶ月 |

※横にスクロールできます

| 乳歯の名前(歯種) | 男児 | 女児 |

|---|---|---|

| 乳中切歯(A) | 5ヶ月〜9ヶ月 | 6ヶ月〜9ヶ月 |

| 乳側切歯(B) | 9ヶ月〜1歳3ヶ月 | 9ヶ月〜1歳2ヶ月 |

| 乳犬歯(C) | 1歳2ヶ月〜1歳9ヶ月 | 1歳4ヶ月〜1歳9ヶ月 |

| 第一乳臼歯(D) | 1歳1ヶ月〜1歳6ヶ月 | 1歳1ヶ月〜1歳7ヶ月 |

| 第二乳臼歯(E) | 1歳11ヶ月〜2歳7ヶ月 | 1歳11ヶ月〜2歳7ヶ月 |

〜 保護者の方へのお願いです 〜

普段から「歯医者さんでイタイイタイしてもらうよ」「お片付けしないと歯医者さんに連れて行くよ」「言う事を聞かないと歯医者さんで歯を抜いてもらうよ」などと言わないでください。

お子さんが「痛い」と言われた時は、「お口の中のバイキンを歯医者さんでやっつけてもらおう」などと言ってあげて下さい。

「見るだけ」「痛くない」と言わないでください。

もし治療をしないといけなくなってしまった時に、子どもは「見るだけ~」ってお母さんが言ったのに、先生は怖いことをすると、騙されたと感じてしまいます。

もし言ってしまった場合はスタッフにお伝えください。

行きたがらないことを心配して何の説明もなしに連れて行くと、心の準備ができず身構えてしまいます。そうなると必要以上に歯医者を怖がるようになってしまいますので、数日前には伝えて心の準備をしてもらってください。

お腹がすいていたり、眠たかったりする時は避けましょう。

また、いつも友達と遊んでいる時間帯も避けるなど、お子様の機嫌が良い時間帯に予約を入れてください。

歯科医院独特の雰囲気や音に驚いて泣いてしまうことがあります。そのまま診療が続けられない場合もありますが、けっして叱らないであげてください。

「痛かった?」と何回も聞かれると痛くなくても痛いと感じて泣いてしまうことがあります。診療中に痛みを我慢しているように見えても、聞かないようにしましょう。

治療が終わったら「よくがんばったね」「○○君は強いね」「○○ちゃん、じょうずにできたね」など声をかけてください。

また、ご自宅に帰ってからもご家族にも頑張ったことを話し、ほめてください。自信がつき、次の診療への意欲につながります。

カレンダーに○を付けるなど、次はいつ歯科医院に行くのかをわかりやすく、かわいいシールを貼るなどして、少しでも歯科医院に行くのが楽しいと思ってもらえるようにしてください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |

| 14:00~18:00 | ● | ● | - | ● | △ | ○ | - |

※△:17:00まで/○:19:00まで

※水・日・祝:不定休

※最終受付は診療時間終わりの30分前までとさせていただいております。